张懋建(1702-1751),字介石,清代浙江镇海县(今浙江省镇海区)人,清雍正七年(1729)由拔贡补官学教习,不久被荐举博学鸿词,旋中顺天举人,后举国子博士,出任长泰知县。任职期间,以礼化民,以诚治狱,修城隍,辑县志,兴修双圳陂等水利设施。

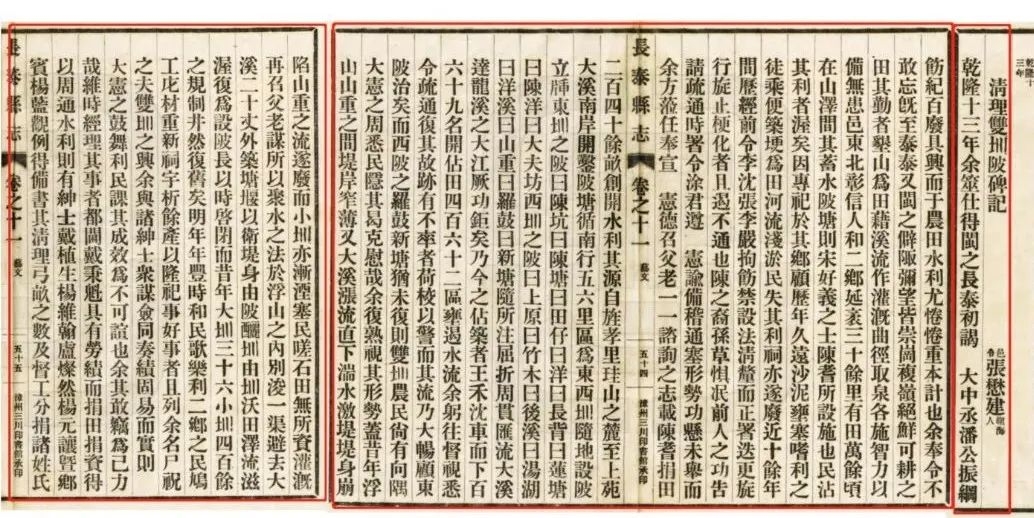

乾隆版《长泰县志》秩官志·历官

清乾隆十三年(1748),双圳陂(又名十五户陂)因年深日久,泥沙淤塞,贪利之徒趁机筑埂占田,致使河道浅滞,水利尽失,祠堂荒废。陈耆后裔陈草,担忧祖先治水功业湮没,多次呈请官府疏浚河道,并携带田亩图册详细讲述双圳陂兴废始末,恳请撰文载录史志。

乾隆版《长泰县志》艺文志·《清理双圳陂碑记》

“余躬往督视,悉令疏通,复其故迹。有不率者,荷校以警,而其流乃大畅。顾东陂治矣,而西陂之罗鼓、新塘犹未复,则双圳农民尚有向隅。大宪之周悉民隐,其曷克慰哉?余复熟视其形势,盖昔年浮山、山重之间,堤岸窄薄,又大溪涨流直下,湍水激堤,堤身崩陷,山重之流遂废,而小圳亦渐湮塞。民嗟石田无所资灌溉。再召父老,谋所以聚水之法,于浮山之内别浚一渠,避去大溪二十丈外,筑塘堰以卫堤身。由陂酾圳,由圳沃田,泽流滋渥,复为设陂长,以时启闭。而昔年大圳三十六,小圳四百余之规制,井然复旧矣。明年,年丰时和,民歌乐利,二乡之民,鸠工庀材,重新祠宇,析余产以隆祀事。好事者,且列余名尸祝之。夫“双圳”之兴,余与诸绅士众谋,佥同奏绩固易而实,则大宪之鼓舞利民,课其成效,为不可誼也,余其敢窃为己力哉?维时经理其事者,都阃戴秉魁具有劳绩;而捐田捐资得以周通水利,则有绅士戴植生、杨维翰、卢灿然、杨元让暨乡宾杨蓝观,例得备书。其清理弓亩之数,及督工分捐,诸姓氏咸列之碑阴,使后有所考焉。”据《清理双圳陂碑记》载,初到长泰任知县的张懋建,受福建巡抚潘思榘之命,亲自主持兴工,勘察地形,召集百姓商议蓄水方法,在浮山内侧另挖一条水渠,避开大溪主流二十丈之外,筑堤保护渠身。从陂塘引水入渠,再由水渠灌溉农田,水源充沛后,又设立专人管理闸门启闭。终于重新疏通清理陂道,流贯大圳三十六条、小圳四百余条,双圳陂井然复旧,恢复灌溉功能,继续惠及长泰百姓。

第二年丰收时节,百姓欢庆水利复兴,集资重建陈耆祠堂,并提议将潘思榘、张懋建一起入祀祠堂,为后人所铭记。然而张懋建却认为,陂渠的重新疏通,靠的是众人共同谋划,是福建巡抚潘思榘鼓励利民政策的成果,他岂敢居功。他亲自撰写《清理双圳陂碑记》,详细记录此次重修陂渠的来龙去脉与相关人员:承担主要工程的都司戴秉魁,捐田捐款的乡绅戴植生、杨维翰、卢灿然、杨元让、杨蓝观等及清理田亩的具体数据、督工人员和捐款名单,为后人留下重要的历史记载与文献研究价值。

来源:长泰党史方志