天成山,又名双髻山,位于长泰区境东南部,与天柱山毗连,海拔342米。天成山的峰顶为天然岩石构成,分为南北对峙的两峰,南髻为“晞髻峰”,北髻为“天成”,远望宛如古代两个窈窕淑女头上的发髻,特别是雨歇云晴之时,两峰双髻清晰,在县城眺望,更显秀丽。山上树木葱郁,洞壑幽深,岩石枕藉,奇观美景甚多,颇具情趣。

天成山的历史悠久,积淀丰富。历代文人墨客到天成山游玩时,常被山上的自然风光所迷恋,流连忘返,吟诗作画,不仅书写了许多近观与远看相结合的美丽诗篇,也用笔描绘下壮丽的山水画卷。天成山还与明代抗倭名将俞大猷、戚继光,明代广西布政使、邑人杨莹钟,清初抗清的郑成功郑经父子等历史人物相关联。民间流传《杨布政羽化成鹰》《天成漏米仓》《十八支凉伞过朝天》《路修朝天》等很多动人故事,为天成山增添了迷人的魅力。

宋著名理学家朱熹曾多次到长泰巡历或考察民情,写下两首赞美双髻山秀丽风光的诗《登面山亭》《双髻峰》,宛如人间仙境。朱熹在《双髻峰》中写道:“绝壑藤萝贮翠烟,水声幽咽乱峰前。行人但说青山好,肠断云间双髻仙。”

晴天曙光初照时,双髻山如仕女的发式,山峦更为幽美,让人叹为观止。明永乐年间,“双髻晴云”获评长泰古八景之一。永乐年间评定八景的组织者、长泰儒学教谕方定有《双髻晴云》诗云:“双髻东南卫武安,奇峰时锁白云间。白云散尽晴光照,放出青青两翠鬟。”明嘉靖年间,长泰知县萧廷宣也写过赞美《双髻晴云》的诗篇:“嵂光奇峰玉髻堆,双童相峙自徘徊。海空云霁凭舒卷,插破青苍列两台。”

天成山古道遗址

双髻山旁的古道——朝天岭,古代是通往省城福州、京城的主要通道。这条道路山高林密,崎岖难行,时常有野兽出没,威胁着过往行人的安全。据清乾隆版《长泰县志》记载:“朝天岭,在钦化里,去县东南三十里许,东连天柱,西接金鸡双髻之旁,崎岖鸟道,旧漳郡入京由此。故名。”“朝天路,在钦化里朝天岭顶,为往省、朝京之路,险峻盘曲,巨石环夹其旁,往来苦之。”明代同知龙遂在《朝天岭》中写道:“咫尺星辰似可扪,苍藤古木自朝昏。飞泉喷壑蛟龙怒,危石霾云虎豹蹲。峭壁青天稀去鸟,清秋白昼听啼猿。”

朝天岭一带虎患频仍。明永乐十八年(1420年),林震与其他长泰学子一行八人赴省城福州考举人,当结伴行至山道崎岖、树高林密的朝天岭时,其中一人竟被虎咬噬。

朝天岭为长泰第一要塞,明正统年间(1436-1449),因朝天岭一带盗贼横行,于是设朝天岭隘,垒石为关,栅木为门,还立巡司一员,设弓兵六十名,守卫东大门,也让往来者无虞。

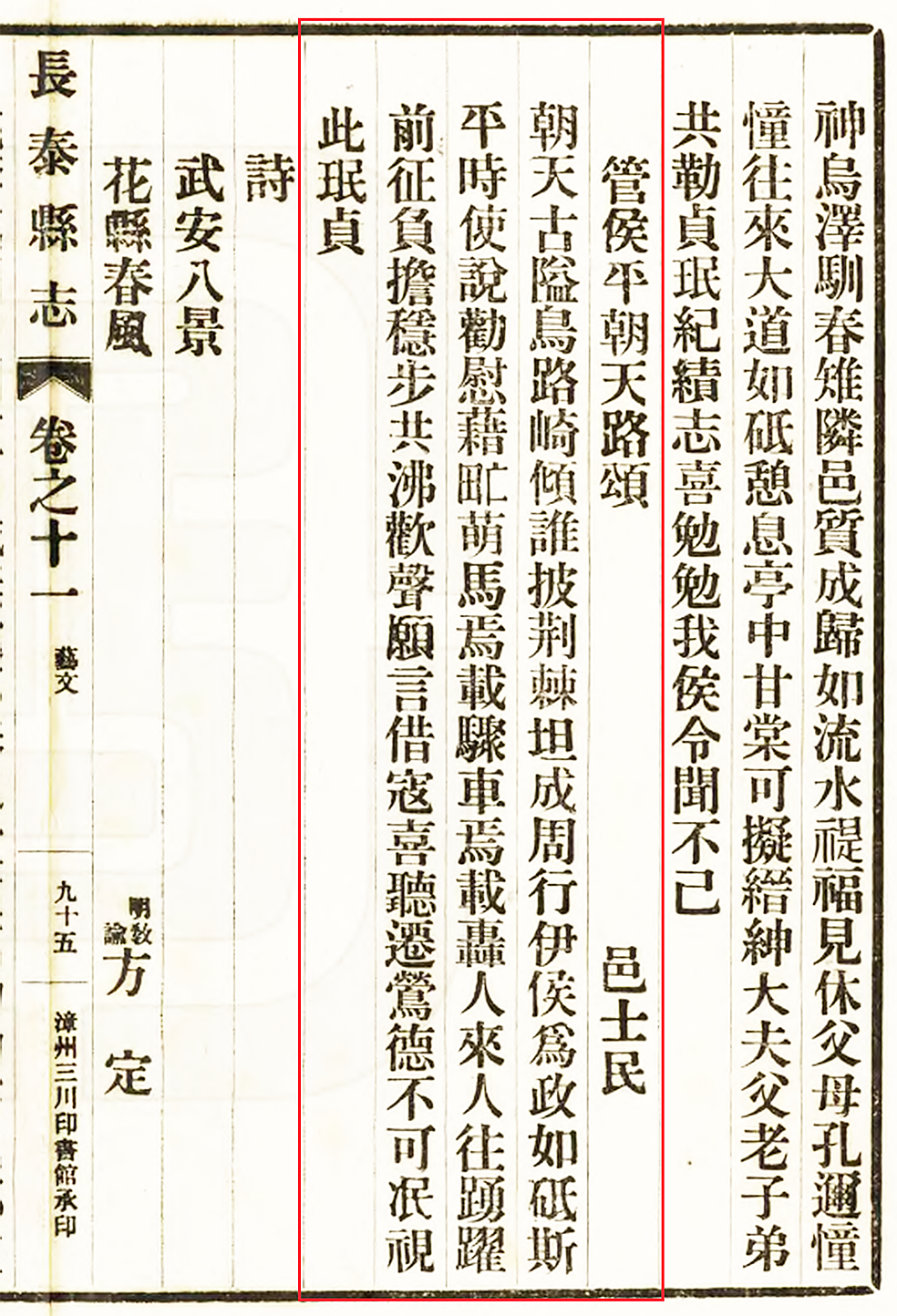

清乾隆版《长泰县志》记载的《管侯平朝天路颂》

明万历三十年(1602年),长泰知县管橘带领百姓在崎岖难行的朝天路旁边新开一条路,砍除荆棘,填平凹凸不平的路面,降低坡度,这条新路宽敞、平坦,可通车舆,危途变坦途,行人称便。朝天岭也熙熙攘攘、车水马龙了,此举有力地促进了长泰与外界的交流和经贸往来。正如百姓写的《管侯平朝天路颂》:“马焉载骤,车焉载轰。人来人往,踊跃前征。负担稳步,共沸欢声。”

天成寨遗址

位处长泰东南的天成山,是厦门、漳州从东南方向进入长泰的必经之路和首站,像一位猛将扼守着县城的安全,因地势险要,易守难攻,自古以来也是兵家必争之地,历史上曾发生多场战事。

作为重要军事据点,在天成山顶建寨,最早可追溯到元代。据清乾隆版《长泰县志》记载:“至正五年(1345年),贼万贵,与嘉禾千户何迪立,寇漳,围天成寨,邑人蔡淳攻破之。”寨久废无存。明天启年间(1621-1627),布政使杨莹钟在天成山顶营建石寨,坚如磐石,有一夫当关、万夫莫开的美称。

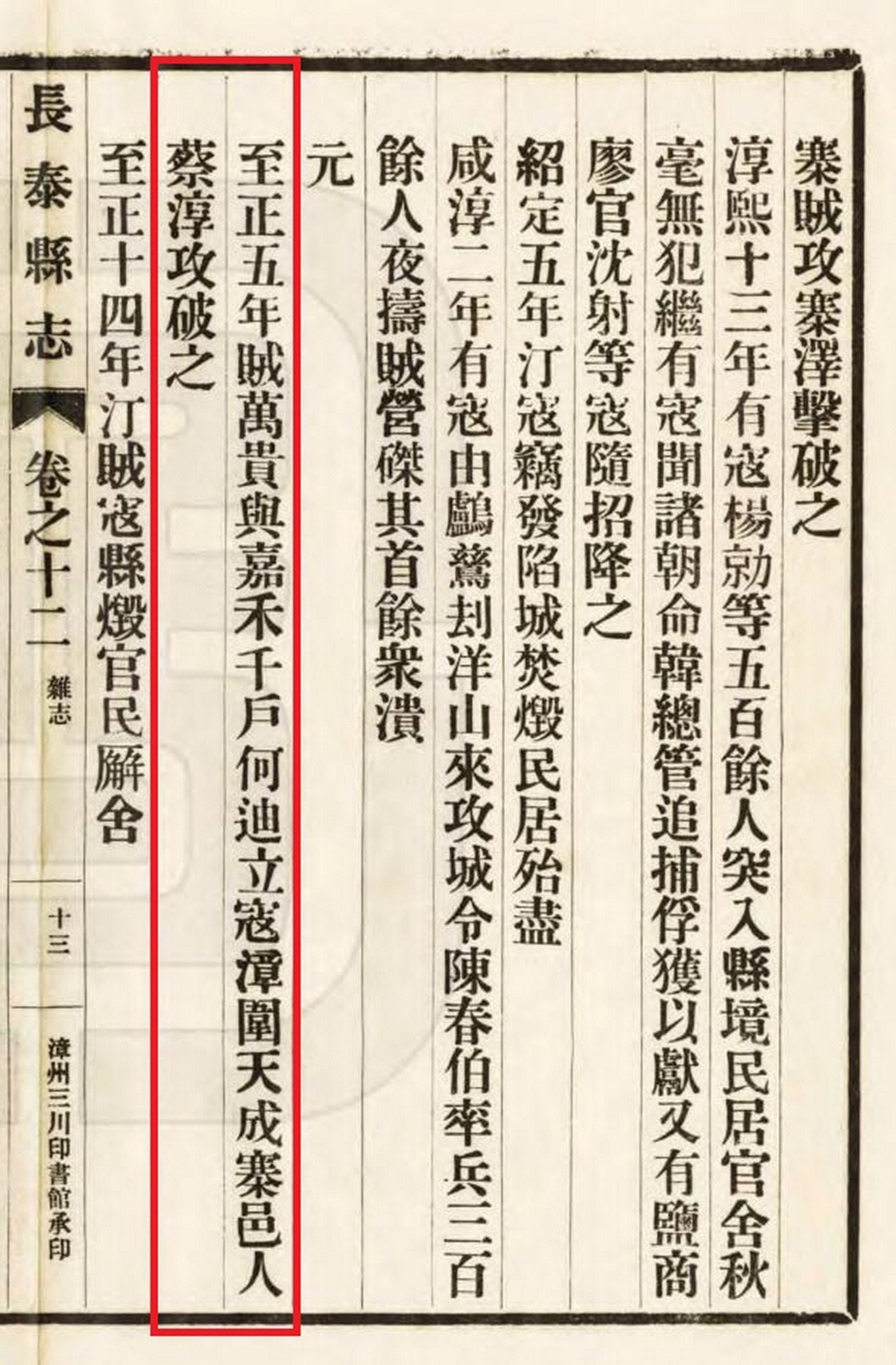

清乾隆版《长泰县志》记载的元至正五年,天成寨战事

此次战事在《长泰县志》蔡淳的传记中有详细记载。蔡淳,长泰人,宋治中(官名)蔡君泽的后代,因祖荫德补任香洲务官之职。元至正五年,叛贼万贵与嘉禾千户何迪立叛乱,骚扰侵犯漳州、泉州二郡。漳州路高指挥,举荐蔡淳英武勇胆,委派蔡淳率领将士三千人,平定叛贼。叛贼埋伏于歇食亭,蔡淳所率的士兵被叛贼掩杀的超过半数,撤往天成寨。叛贼增兵将天成寨里外三圈地包围,要蔡淳率军投降。蔡淳就对众将士说:“三日内不能捕获叛贼,就自投归。”于是派遣士卒趁着夜色取山中小道突出叛军包围,上报漳州路请求支援。漳州立即派遣军队驰援,第二天援军赶到。蔡淳知道援军已到,就假称要向叛军投降,让叛军放松警惕。突然,蔡淳率领士兵从寨中向外击杀,与外围的援军形成有力的夹击之势,大败叛贼,叛贼余下的同伙都被平定,漳州路境内因此得以安定。行省奏报朝廷为蔡淳请功,提升为摄尹。

明嘉靖三十七至四十三年(1558-1564)间,倭寇多次窜扰长泰,围困县城,洗劫村庄,到处烧、杀、淫、掠,造成空前浩劫。据清乾隆版《长泰县志》记载:“时倭寇充斥,所在残毁,各寨堡奔溃,村落化为瓦砾。”嘉靖四十五年的《叙戎虏兵荒记》记载了俞、戚家军在朝天岭的抗倭战事:“逮及甲子(嘉靖四十三年)春正月,东征方殷。乃当播种之候,又有倭贼千数,攻陷温山寨(现属十里村)。众情殷栗,不得尽力于南亩。吾惧其未有纪极也。幸老将都督(俞大猷)、戚公(戚继光)帅兵斩首数千级于朝天岭外,倭夷骇散。”朝天岭之战,我军大获全胜。从此以后,倭寇再也没有剽掠长泰,荼毒百姓的倭患断绝。

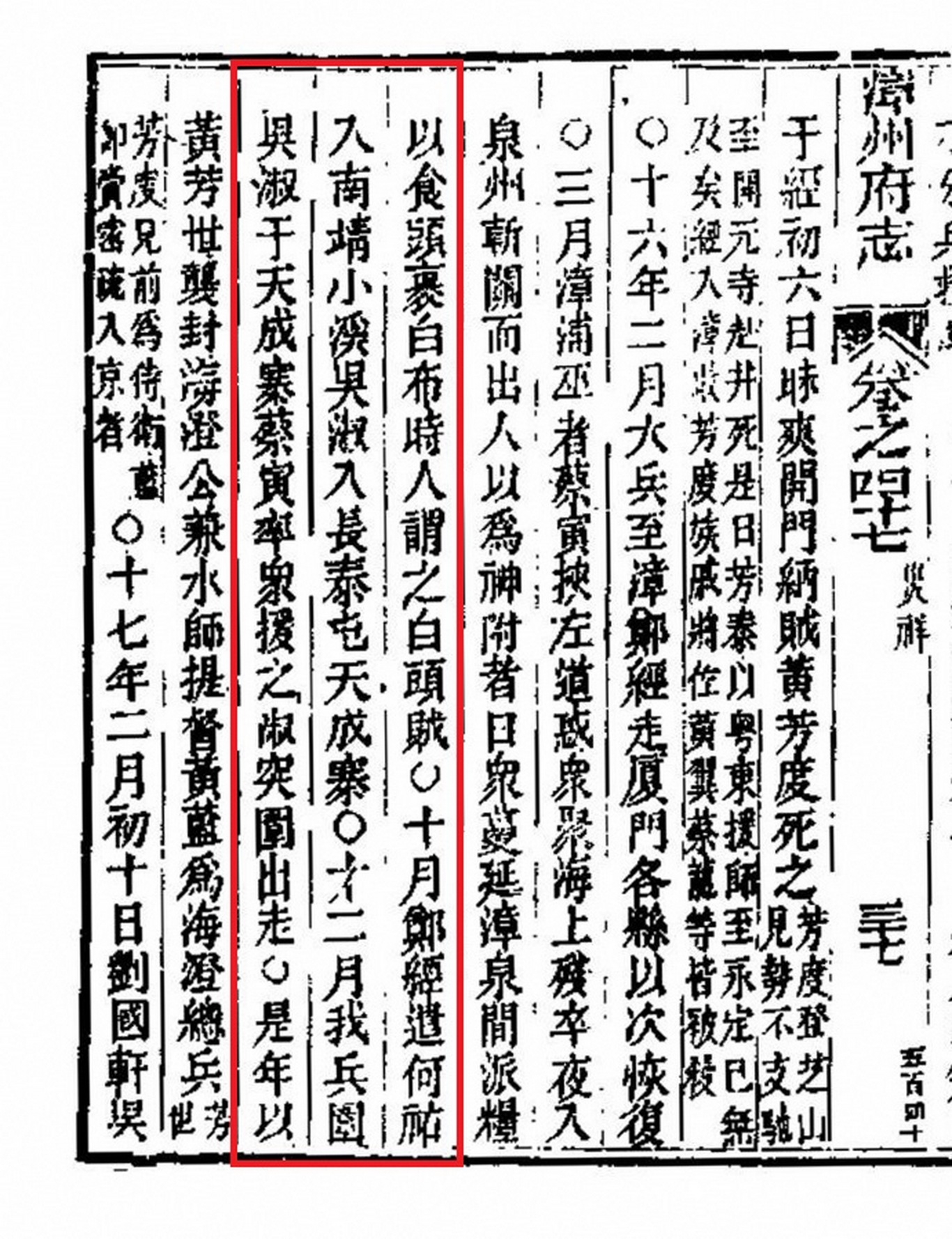

清光绪版《漳州府志》记载的清康熙十六年,天成寨战事

清初,郑成功、郑经率军进长泰抗清期间,起义军长年占领天成寨,作为抗清基地。康熙十六年(1677年)十月,郑经派遣部将吴淑领兵驻扎于天成寨待命,也用于牵制清军。十二月,清军围攻天成寨,吴淑在其他义军的增援下率部突围脱险。随后,福建总督郞廷相下令捣毁天成寨及杨莹钟修建的所有建筑物。

据清光绪版《漳州府志》记载:“康熙十六年十月,郑经遣何祐入南靖小溪,吴淑入长泰屯天成寨。十二月,我兵围吴淑于天成寨,蔡寅率众援之,淑突围出走。”又据清乾隆版《长泰县志》记载:“天成山,康熙十六年,为贼(指起义军)所踞,总督郞公命毁之。方伯(指布政使杨莹钟)四十余年拮据,费且万金,一旦为瓦砾。”

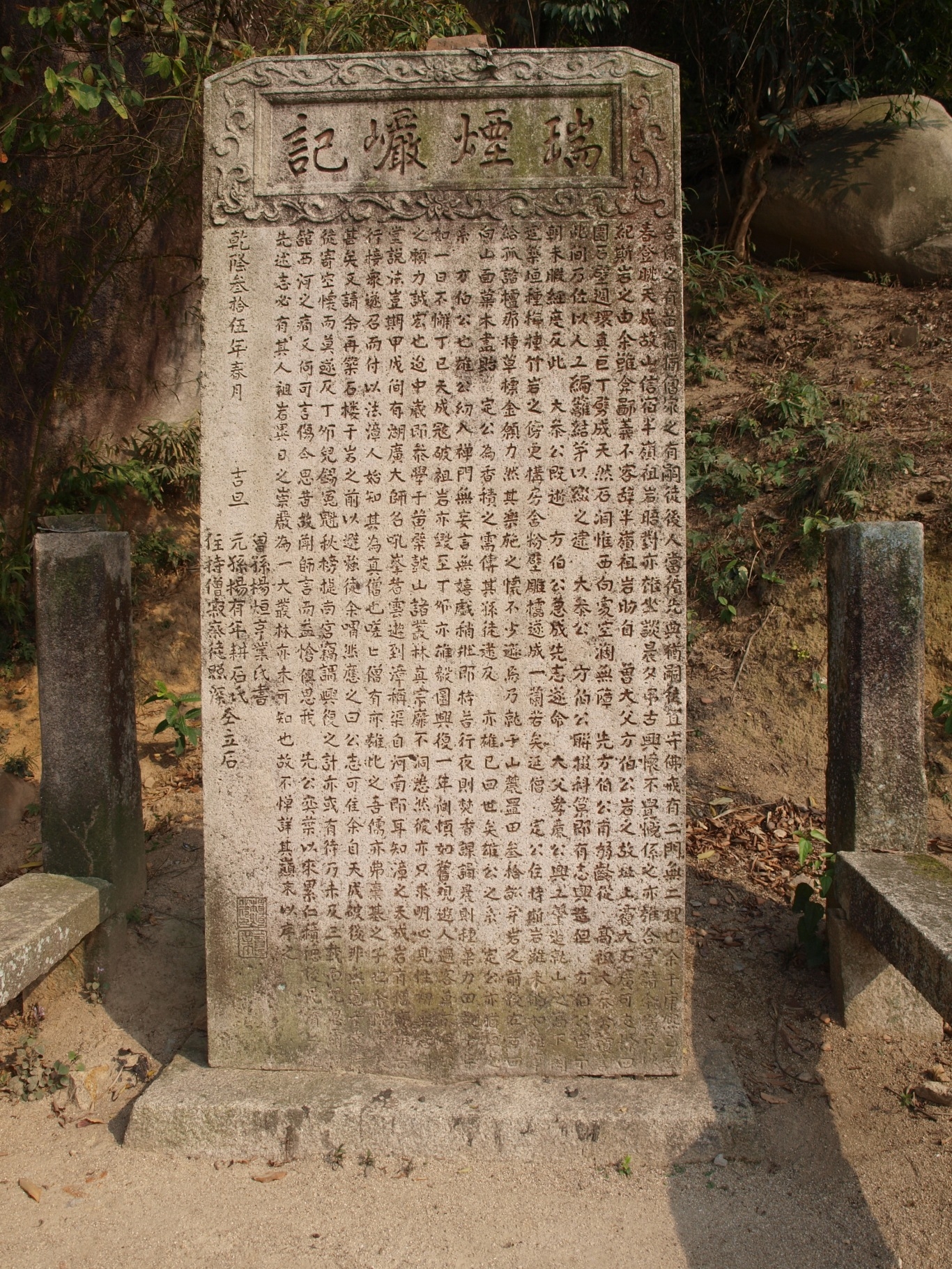

清乾隆三十五年的《瑞烟岩记》

光阴荏苒。天成山的历史故事还有很多,如:明万历年间,邑人杨泰及子杨莹钟等,在山上读书。天启年间,杨莹钟告老回乡后,择居天成山,除筑寨、修路外,还在半山腰建瑞烟岩、万石楼、清虚阁等;康熙十三年间,耿精忠叛乱,天成山下附近百姓重修山寨;乾隆年间,杨氏后裔兴复瑞烟岩;1932年4、5月间,中国工农红军多次从朝天岭进出长泰等。如今,天成山的一些遗物(“松石居”石匾经初识为黄道周所题)和遗迹等,都在默默地诉说着天成山如烟的往事,已成为人们追思觅古的历史记忆,更多的历史故事还有待于大家去搜集和整理。

《长泰乡讯》2025年6月16日第2版

来源:郑阿忠