有着“千年古邑、状元故里”的头衔

漳州三大千年古县之一

漳州历史上唯一的状元出生地

……

长泰

一直给人以崇文重教的印象

却鲜有人知道

漳州一中

曾迁至长泰岩溪

并在此办学两年

近日

漳州一中红色文化博物馆

一本新近展出的泛黄的

《战时青年丛刊》

作为省立龙溪中学(今漳州一中)

内迁长泰岩溪办学的重要见证

正在展出

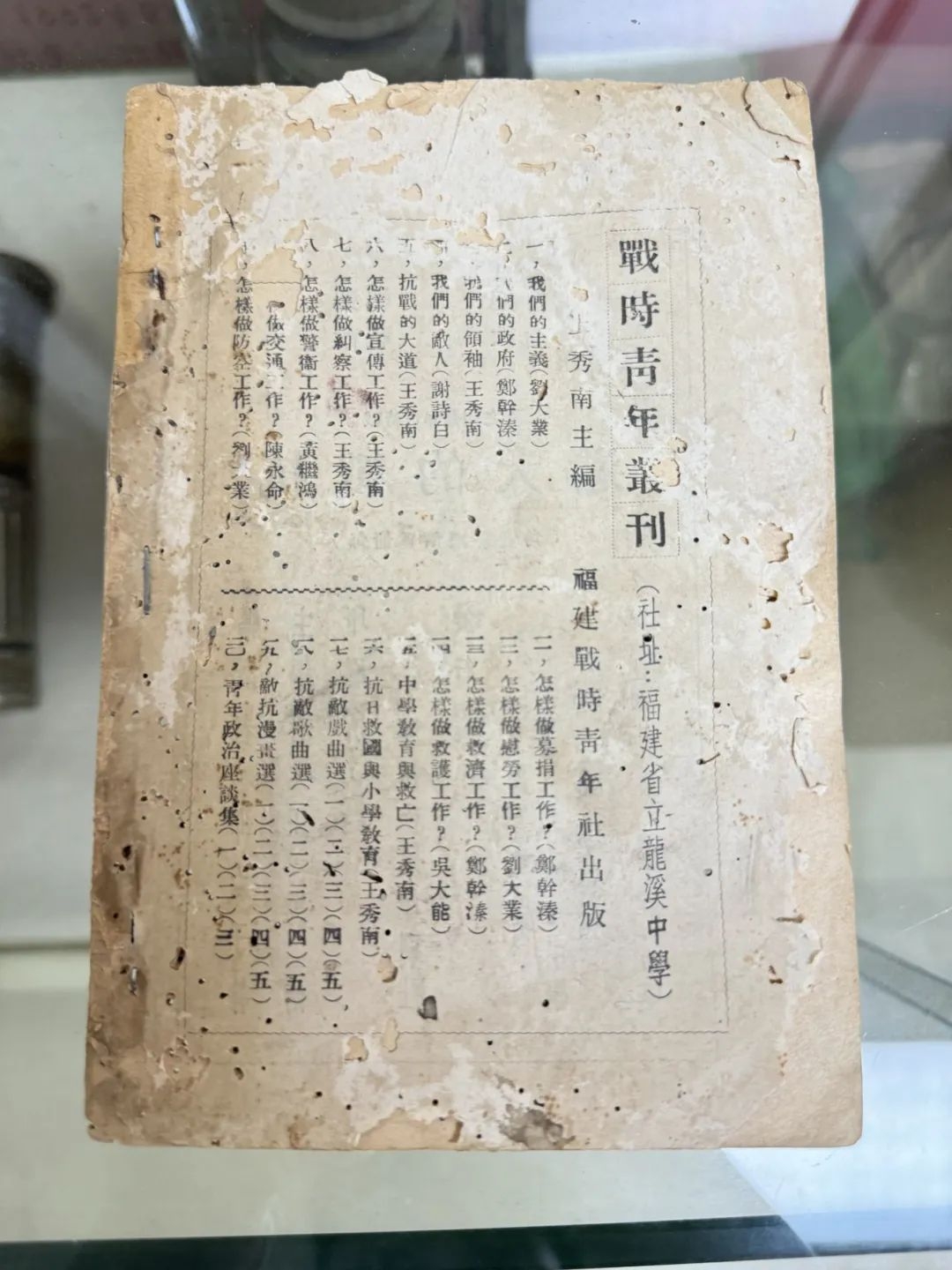

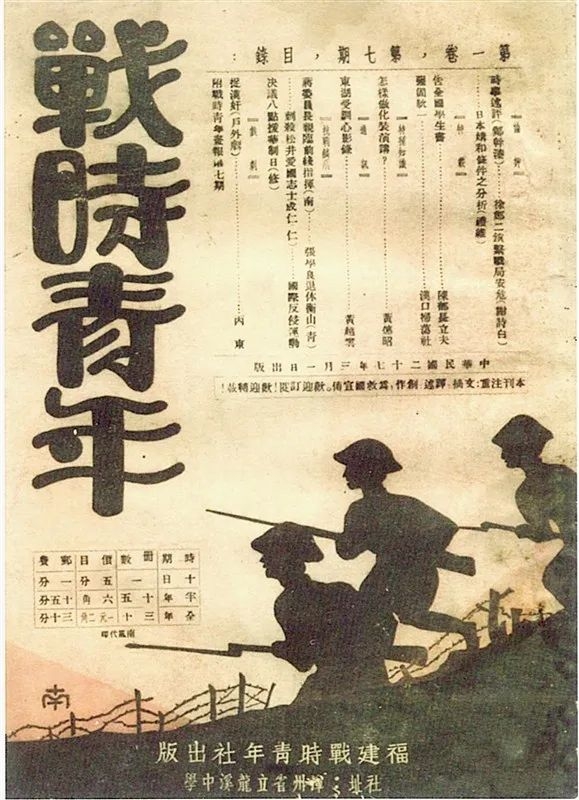

这本由福建战时青年社出版的《战时青年丛刊》(第五期)距今已有87年。该刊物为长方形纸质本,封面虽因岁月侵蚀而泛黄、虫蛀、破损,但核心信息清晰可见:

由著名教育家王秀南主编

福建战时青年社出版

社址明确标注为

省立龙溪中学(今漳州一中)

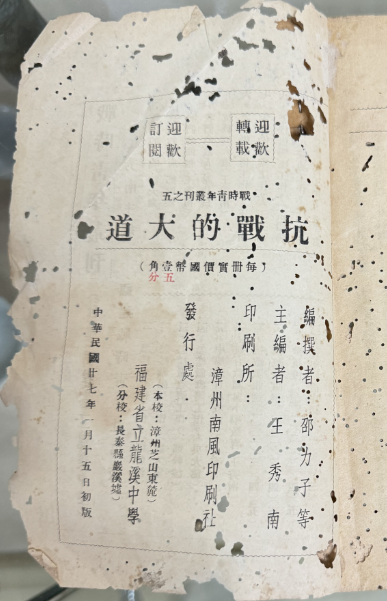

翻开扉页,刊物详情跃然纸上:

以“抗战的大道”为主题

出版于民国廿七年一月十五日

(1938年1月15日)

每册实价国币一角五分

由漳州南风印刷社印刷发行

除主编王秀南外,近现代著名爱国民主人士邵力子也参与编撰。扉页上方刊有“欢迎转载、欢迎订阅”的字样,彰显其开放传播的意图。

值得一提的是,刊物的发行处是写的——

(本校漳州芝山东麓)

福建省立龙溪中学

(分校:长泰县岩溪墟)

现在,在长泰岩溪老街的正中位置,有一座显眼的三层楼。这里,曾是福建省立龙溪中学(漳州一中前身)的校址。

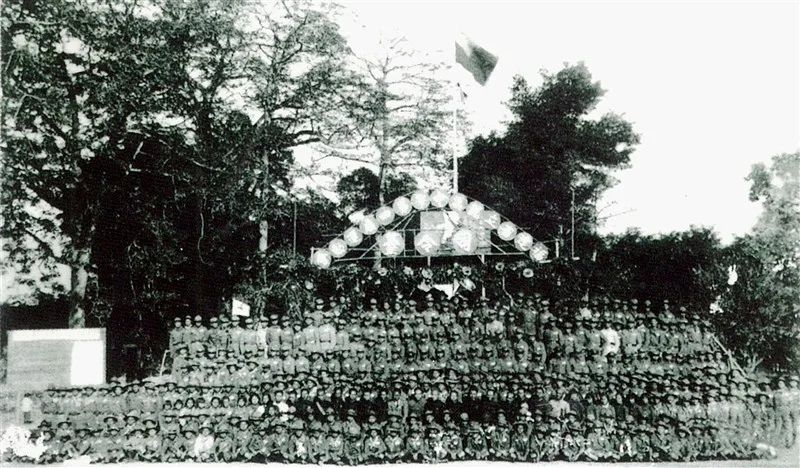

1938年,省立龙溪中学(原漳州一中)迁至长泰

抗日战争爆发后,1938年省立龙溪中学校长王秀南,私立崇正初级中学(今已合并于漳州三中)校长林文彬,征得长泰地方当局同意,率领两校师生,相继分别内迁长泰的岩溪和坂里两处办学。省立龙溪中学内迁至岩溪,私立崇正初级中学内迁坂里。

1938年,省立龙溪中学在长泰岩溪办运动会合影

两校的迁入,方便长泰县各乡镇小学生就近升学,这对造就人才,促进长泰文化教育事业的发展,影响颇为深远。

据漳州市政协文史员、漳州一中红色文化博物馆馆长林宪杉介绍,《战时青年丛刊》就诞生于学校动荡迁徙的烽火岁月。

《战时青年丛刊》是王秀南于1936年至1938年在省立龙溪中学任校长期间主持创办的。

遗憾的是,历经战火与岁月,许多珍贵资料已遗失,博物馆珍藏的这本期刊,已成为目前已知的孤本。

在林宪杉看来,《战时青年丛刊》是抗战烽火中应运而生的精神产物。他告诉记者,抗日战争时期,全国知识分子积极投身抗日救亡,涌现出《青年向导》《抗战青年》《青年团结》等众多优秀期刊。作为重要的青年精神阵地,这些刊物的核心使命直指抗战救国,堪称战时青年的“思想弹药库”与“生存指南”。

《战时青年丛刊》内容多元,既有剖析战局、宣传统一战线的犀利政论,也有指引青年责任担当与思想修养的谆谆教诲;同时还提供防空救护、生产建设等急需的实用技能。其文风通俗、鲜活、饱含鼓动性,将抗战动员、理论启蒙与生存知识熔于一炉,成为点燃青年热血、凝聚抗战力量、传播时代先声的重要精神纽带。

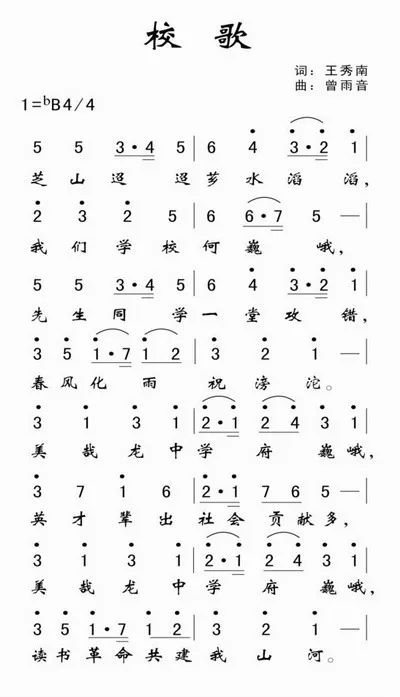

采访时,恰逢课间,校园广播响起雄壮的校歌:“芝山迢迢,芗水滔滔,我们学校何巍峨……读书革命共建我山河。”这首歌的歌词正是王秀南于芝山东麓所创作,并由著名音乐教育家、时任省立龙溪中学音乐教师的曾雨音谱曲。这首歌传唱近九十年,经久不衰的旋律穿越历史时空,回荡在每一位一中人的心中。

校歌与《战时青年丛刊》一样,熔铸了那段烽火岁月中师生的爱国情怀与责任担当。为此,学校不仅将校歌制作成石雕,更用不锈钢构件将其永恒镌刻在实验楼的墙上,成为一套有着强大生命力的德育教材,持续滋养着新时代学子的精神世界。

2025年7月1日《闽南日报》5版

总监制 :卢和平